Bodenfruchtbarkeit kostengünstig selbst beurteilen

Marcel Phieler und Friederike Kaplan, Beratungsteam Ökologischer Landbau

Im Herbst lud der Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen (LLH) zum Feldtag mit Stephan Junge (IG gesunder Boden) auf den Biobetrieb Andreas & Michael Bott in Eichenzell-Lütter ein. Die gut besuchte Veranstaltung begann mit einem Theorieteil über Bodenfruchtbarkeit und Humusaufbau im Café in Lütter.

Humus kann am besten über dauerhafte Begrünung aufgebaut werden, da sich der Kohlenstoff des Humus zu 40 % aus der Wurzel- und zu 8% aus der oberirdischen Pflanzenmasse zusammensetzt. Die Bodenbearbeitungsmethode hat darauf nur geringen Einfluss. In oberflächlich arbeitenden Bodenbearbeitungssystemen kommt es zu einem stärkeren Humusaufbau in der oberen Ackerkrume. Werden jedoch Böden, die wendend oder reduziert bearbeitet wurden, in gleicher Tiefe beprobt und verglichen, liegen die Humusgehalte meist auf einem ähnlichen Niveau.

Mit Bodenfruchtbarkeit dem Klimawandel begegnen

Humusaufbau und Bodenfruchtbarkeit werden in Zeiten des Klimawandels von vielen Landwirtinnen und Landwirten als Möglichkeit gesehen, Schäden durch Extremwetterereignisse vorzubeugen. Auch Stephan Junge forschte in mehreren Projekten zu den Themen Bodenbearbeitung, Zwischenfrüchte und Bodenfruchtbarkeit sowie deren Auswirkung auf die Wasserretention – zuletzt im Projekt „Anpassung an den Klimawandel in Hessen – Erhöhung der Wasserretention des Bodens durch regenerative Ackerbaustrategien“ (AKHWA) an der Uni Kassel/ Witzenhausen. Darüber hinaus engagiert er sich in der Interessengemeinschaft gesunder Boden e. V. Stephan Junge betonte auf der Veranstaltung, dass ein besseres Bodengefüge mit viel organischer Substanz und ausgeprägter Krümelbildung positive Eigenschaften zur Folge hat. Bei Starkregenereignissen kann das Wasser leichter in den Boden infiltrieren. Zudem wird das Wasser besser gehalten und die Bodenoberfläche vor Erosionsschäden geschützt. Damit sind Kulturen auch in Trockenphasen länger mit Wasser und Nährstoffen versorgt. Die Bodenfruchtbarkeit steigert zwar nicht die Erträge, erhöht aber die Wahrscheinlichkeit stabil guter Ernten. Um zu beurteilen, wie gut der Zustand des Bodens auf dem eigenen Land ist, empfiehlt er mehrere Analysemethoden, die jede Person mit einfachen Mitteln umsetzten kann.

Spatendiagnose als erstes Mittel

„Wichtige Begleiter eines Landwirts oder einer Landwirtin sind der Spaten, eine Bodensonde und Salzsäure. Sie sollten auf jedem Schlepper dabei sein“, betonte Stephan Junge. Danach zeigte der Referent anhand von mitgebrachten Spatenproben der Teilnehmenden, wie ein Boden angesprochen werden kann. Die Fragen, die dabei gestellt wurden, orientierten sich an der erweiterten Spatendiagnose nach Beste (2002): Wie ist der Boden strukturiert? Gibt es eine (rund-)krümelige oder eine plattige Struktur, bei der der Boden in kantigen Krümeln zerbricht? Gibt es Unterschiede zwischen den verschiedenen Bodenschichten? Wie sehen die Wurzeln aus? Anhand eines Rechenschemas lernten die Teilnehmenden diese Fragen in eine Skala einzupflegen – damit haben Landbewirtschaftende eine langfristige Vergleichsmöglichkeit für ihre Schläge.

Weitere Hilfsmittel decken Zustand auf

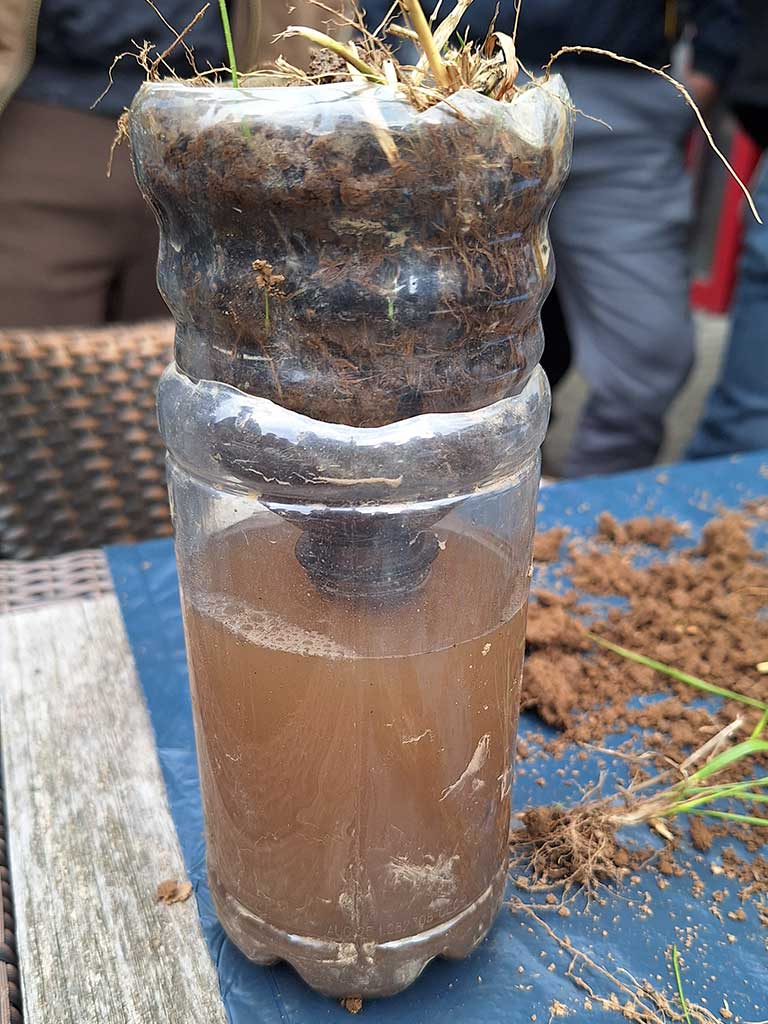

Da manche Bodeneigenschaften mit einfachen visuellen Eindrücken nicht aufgedeckt werden können, untersuchte die Gruppe die Spatenprobe mit weiteren Hilfsmitteln. Um die Krümelstruktur des Bodens auf deren Aggregatstabilität hin zu testen, kamen Eiswürfelformen zum Einsatz. Die mit ein wenig Wasser und je einem Bodenkrümel befüllten Fächer bekamen einen immer gleichstarken leichten antippenden Kick, woraufhin die wenig stabilen Aggregate in unterschiedlichen Graden zerfielen. Mit Salzsäure konnte geprüft werden, ob frei verfügbarer Kalk vorhanden ist. Wasserstoffperoxid kann ergänzend herangezogen werden, um den Zustand des Bodenlebens zu offenzulegen. Auch der Infiltrationstest, der zeigt wie viele Bodenteilchen potenziell aus dem Boden ausgeschwemmt werden könnten, kann mit einer leeren Plastikflasche und ein paar Handgriffen schnell hergestellt werden.

Bodenprofile vor Ort beurteilt

Am Nachmittag ging es dann aufs Feld. Auf einem mit Zwischenfrucht bestellten Schlag hatten die gastgebenden Landbewirtschaftenden zwei Bodenprofile angelegt, anhand derer das am Vormittag Erlernte praktisch vertieft werden konnte. Bis in 1,50 m Tiefe konnte gut die Bodentextur, das Gefüge sowie die Durchwurzelung und die Aktivität von Regenwürmern beurteilt werden.

Bodenfruchtbarkeit nicht nur im Klimawandel von Vorteil

Die erweiterte Spatendiagnose hilft einzuschätzen, welche Maßnahmen die Auswirkungen von Extremwetterereignissen abdämpfen. Die Veranstaltung zeigte: Die oberen 30 cm des Bodens spielen die Hauptrolle bei der Nährstoffversorgung der Wurzeln. Dieser Bereich wird durch die Spatendiagnose erfasst. Auf Böden mit schwierigen Nährstoffverhältnissen, Verdichtungen und reduzierter Bodenbearbeitung können sich die Wurzeln meist nicht gut entwickeln. Um Kulturpflanzen zu versorgen, kann auf teure Blattapplikationen mit Nährstoffen zurückgegriffen werden. Stephan Junge schlug vor, stattdessen die Bodenfruchtbarkeit zu verbessern, damit Nährstoffe wieder nutzbar gemacht werden. Dabei sei in manchen Fällen, wenn zu große Verdichtungen vorliegen, der Pflugeinsatz zu überdenken. Für eine langfristige Bodenentwicklung riet er, dass nach jeder Ernte bzw. vor der ersten Bodenbearbeitung eine Spatendiagnose durchgeführt werden sollte, damit eine geeignete Bodenbearbeitung gewählt werden kann. Wichtig sei für ein erfolgreiches Management, dass bei jeder Entscheidung alle verfügbaren Möglichkeiten erwogen werden und nicht nur auf wenige Maßnahmen gesetzt oder „dogmatisch“ Schema F abgearbeitet werde.