Rinder-Haltung

Tierwohl verbessern durch betriebliche Eigenkontrolle

Welche Ansprüche hat das Rind an seine Umwelt und inwieweit kann es sich an diese anpassen?

Wenn die Haltung bestimmte Ansprüche nicht erfüllt, kann die Anpassungsfähigkeit der Tiere überfordert werden. Den Nutztierhaltenden kommt hier eine hohe Verantwortung zu, dem Wohlergehen der Tiere gerecht zu werden. Sie sind dazu verpflichtet, kontinuierlich und systematisch die Tiere und deren Haltungsumwelt zu beobachten und zu überprüfen, ergänzend zu den notwendigen, täglichen Routine-Kontrollen. Um das Tierwohl im eigenen Betrieb einzuschätzen und falls notwendig auch verbessern zu können, bedarf es objektiver Prüfgrößen. Das Ingenieurbüro für Ökologie und Landwirtschaft (IfÖL GmbH), der Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen (LLH) und weitere Partner führen hierzu ein Projekt durch.

Mit dem „Tierwohl-Tool Milchvieh“, einer Excel-Anwendung, die im EIP-Agri-Projekt „Tierwohl Milchvieh Hessen“ weiterentwickelt wurde, soll die Eigenkontrolle im Betrieb für hessische Milchviehhalterinnen und Milchviehhalter erleichtert werden. Anhand relevanter Indikatoren kann das Tierwohl auf dem eigenen Betrieb erfasst und beurteilt und damit der betrieblichen Eigenkontrolle nachgekommen werden.

Rechtlicher Rahmen

Tierhaltende landwirtschaftliche Betriebe sind seit 2014 nach § 11, Abs. 8 des Tierschutzgesetzes zur betrieblichen Eigenkontrolle anhand von Tierschutzindikatoren verpflichtet. Die Begründung des Bundesrats zur Änderung des Tierschutzgesetzes dazu lautet: „Ziel der tierschutzbezogenen betrieblichen Eigenkontrolle soll sein, eine Einschätzung des Wohlergehens der Tiere, zum Beispiel anhand geeigneter Indikatoren vorzunehmen und gegebenenfalls Maßnahmen zur Verbesserung zu planen und umzusetzen“. Tierhalterinnen und Tierhalter sollen bezüglich des Tierwohls auf dem eigenen Betrieb sensibilisiert und deren Eigenverantwortung gestärkt werden. Die Erfassung des Tierwohls im Rahmen der betrieblichen Eigenkontrolle ist zwar gesetzlich vorgeschrieben, die Vorgehensweise und Dokumentation sind aber nicht konkretisiert. Um das Tierwohl anhand geeigneter Parameter erfassen und dokumentieren zu können, bedarf es eines transparenten und praxistauglichen Bewertungsverfahrens. Vor diesem Hintergrund wurden in den Jahren 2014 und 2015 zur Auswahl geeigneter Indikatoren zwei KTBL-Fachgespräche mit Rinder-, Schweine- und Geflügel-Experten aus Wissenschaft, Beratung, Verwaltung, Tierschutzverbänden und Praxis ausgerichtet. Es wurde insbesondere auf Indikatoren zurückgegriffen, die in vorausgegangenen Arbeiten, zum Beispiel im Rahmen des Projektes Welfare Quality (2009) für die jeweiligen Nutztiere festgestellt wurden.

Was sind geeignete Tierschutzindikatoren?

Das Ergebnis der Expertenabstimmung für Milchkühe stellt eine Liste aus überwiegend tierbezogenen Indikatoren dar. In der Tabelle sind die ausgewählten Indikatoren zur Erfassung möglicher Tierwohlprobleme in der Milchkuhhaltung aufgeführt. Für den Einsatz dieser Indikatoren zur betrieblichen Eigenkontrolle wurden 2016 in Arbeitsgruppen des KTBL für die Bereiche Rind (Milchrind, Mastrind und Aufzuchtkalb) Leitfäden für die Praxis erarbeitet. Die Indikatoren, die zur Bewertung des Tierwohls im eigenen Betrieb dienen, gehören zu zwei Gruppen: tierbezogene Indikatoren und ressourcen- und managementbasierte Indikatoren. Mit den tierbezogenen Indikatoren werden Aspekte des Gesundheitszustands und des Verhaltens der Tiere erfasst, wie zum Beispiel Körperkondition, Sauberkeit, Verletzungen und Lahmheiten der Kühe. Sie ermöglichen direkte Rückschlüsse auf die Auswirkungen von Haltung, Fütterung und Management auf das Wohlergehen der Tiere. Ob es den Tieren tatsächlich gut geht und ob sie Schäden oder Erkrankungen aufweisen, lässt sich nur an ihnen selbst feststellen.

| Mögliche Tierschutzprobleme | Indikator |

|---|---|

| * (Zapf et al. 2015) [1] Falls keine Zellzahlen aus MLP vorhanden. | |

| Zu geringe Nutzungsdauer | Nutzungsdauer (über 3 Jahre gemittelt) |

| Mastitiden | Gehalt somatischer Zellen (aus MLP), Alternativ: Mastitisbehandlungsinzidenz[1]) |

| Schlechter Ernährungszustand und Stoffwechselstörungen | Körperkondition (Body condition score) Fett-Eiweiß-Quotient der Milch |

| Lahmheiten | Lahmheit |

| Integumentschäden | Integumentveränderungen (inklusive Schwellungen) |

| Erhöhte Mortalität | Tierverluste (inklusive euthanasierte Tiere) |

| Geburtsschwierigkeiten | Schwergeburtenrate |

| Unzureichende Wasserversorgung | Wasserverfügbarkeit (quantitativ) |

| Mangelhafter Pflegezustand (Haut, Klauen) | Sauberkeit der Tiere, Pflegezustand der Klauen |

| Eingeschränkter Ruhekomfort | Anteil nicht vollständig auf dem Liegeplatz liegender Tiere Aufstehverhalten |

| Mensch-Tier-Beziehung | Ausweichdistanz |

Sauberkeit der Tiere als Indikator für Haltung und Management

Mit dem Indikator Sauberkeit lassen sich Schwachstellen in Haltung und Management aufzeigen. Hinweise dafür sind Verschmutzungen an Euter, sowie am oberen und unteren Hinterbein des Tieres. Gründe hierfür können schlecht geräumte Laufflächen oder unpassende Boxengrößen sein. Auch fehlende Einstreu auf den Liegeflächen und zu dünner Kot durch eine mangelhafte Rationsgestaltung oder Krankheit können die Verschmutzung der Tiere fördern. Über die Klaue wird der Schmutz häufig auf die Liegefläche der Rinder transportiert und kann zu Juckreiz und Entzündungen der betroffenen Hautstellen sowie einer Beeinträchtigung der Thermoregulation führen. Auch das Risiko infektiöser Klauenerkrankungen steigt.

Haltungstechnik prüfen

Der Indikator Integumentschäden zeigt beispielsweise direkt am Tier, wie gut die Haltungstechnik an das Tier angepasst wurde. Beim Rind treten Integumentschäden besonders häufig am Nacken sowie an den Sprung- und Vorderfußwurzelgelenken auf. Die in der Folge der nicht angepassten Haltungsumwelt auftretenden Schäden wie frische Wunden und geschwollene oder verkrustete Stellen sind schmerzhaft für die Tiere. Nicht selten sind diese Schäden der Anfang von langwierigen Infektionen, Schwellungen oder Gelenkveränderungen, die sich zu einer Lahmheit entwickeln können.

Mit ressourcen- und managementbasierten Indikatoren werden Aspekte der baulich-technischen Gegebenheiten von Haltungsbedingungen und des Managements erfasst (Enthornungspraxis, Weide/Auslauf, Wasserversorgung, Platzangebot der Kühe). Diese sind Voraussetzungen, mit denen eine tiergerechte Haltung erreicht werden soll. Sie lassen aber nur einen indirekten Rückschluss darauf zu, wie es den Tieren unter diesen Bedingungen tatsächlich geht. Die Reaktionen von Tieren, wenn die Ansprüche in Haltung und Management nicht erfüllt werden, sind nicht immer deutlich zu erkennen. Hierbei sind geeignete Indikatoren ein probates Hilfsmittel, um beispielsweise die überforderte Anpassungsfähigkeit der Tiere, die Möglichkeit zur Aufrechterhaltung von biologischen Funktionen, aber auch Erkrankungen, Stress, arteigenes Verhalten oder Verhaltensabweichungen und auch negative Empfindungen wie Schmerzen oder Frustration sichtbar zu machen. Um ein vollständiges Bild der Auswirkungen von Haltung und Management auf die Tiere zu erhalten, müssen in der Regel mehrere Indikatoren berücksichtigt werden.

EIP-Agri-Projekt Tierwohl Milchvieh Hessen

Mit Beginn des EIP-Agri-Projektes „Tierwohl Milchvieh Hessen“ im Jahr 2020 widmet sich ein in Hessen angesiedeltes Projekt der betrieblichen Eigenkontrolle. Aufbauend auf die Arbeiten in vorangegangenen Projekten und Fachgesprächen zu dem Thema, nimmt sich das Projekt „Tierwohl Milchvieh Hessen“ dem Problem an, dass die betriebliche Eigenkontrolle gesetzlich vorgeschrieben, die Vorgehensweise und Dokumentation aber nicht konkretisiert sind. Die im Rahmen eines Netzwerks von Pilotbetrieben (BMEL- und BÖLN-Förderprojekt) entwickelte Excel-Anwendung wird in diesem Projekt weiterentwickelt, sodass es als Instrument zur Erfassung und Bewertung der Tierwohlsituation in der Praxis genutzt werden kann. Das Tool erfasst das Tierwohl anhand einer Kombination aus tierbezogenen Indikatoren, Indikatoren der Haltungsumwelt und darüber hinaus Kennwerten der Milchleistungsprüfung. Damit bietet das Tool eine gute Möglichkeit zur betrieblichen Eigenkontrolle, die objektiv nachvollziehbar ist und dokumentiert werden kann. Die erkannten Schwachstellen können außerdem als Ausgangspunkt für eine Beratung zur Verbesserung der Tierwohlsituation genutzt werden. Hauptverantwortlich für das Projekt ist das Ingenieurbüro für Ökologie und Landwirtschaft (IfÖL GmbH), Mitglieder Operationellen Gruppe (OG) sind:

Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen (LLH), Hessischer Verband für Leistungs- und Qualitätsprüfungen in der Tierzucht e.V. (HVL), AG für Rationalisierung, Landtechnik und Bauwesen in der Landwirtschaft Hessen (ALB) und fünf Praxisbetriebe.

Als assoziierte Partner sind das hessische Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat (HMLU) und Landkreis Limburg-Weilburg, Amt für ländlichen Raum, Fachdienst Veterinärwesen und Verbraucherschutz, in das Projekt eingebunden.

Indikatoren für das Tierwohl-Tool

Das „Tierwohl-Tool Milchvieh“ wurde im Projektverlauf weiterentwickelt. Der weiterentwickelte Prototyp wurde auf 40 hessischen Milchviehbetrieben breiten Praxistests unterzogen. Mit seiner Hilfe können wichtige Tierschutzindikatoren beim Rundgang durch die Herde erfasst werden. In Kombination mit Angaben zur Haltungsumgebung und den Ergebnissen der Milchleistungsprüfung kann die Tierwohlsituation der Milchviehherde transparent und nachvollziehbar eingeschätzt werden.

Bei der Auswahl der Indikatoren wurde auf bereits etablierte Bewertungssysteme zurückgegriffen, aus denen für das Tierwohl-Tool zehn besonders relevante, aussagekräftige und gut erfassbare Indikatoren ausgewählt und teilweise angepasst wurden, die nachfolgend für die drei Bereiche Tierbeurteilung, Haltung & Management und Gesundheit aufgelistet sind.

Vier Indikatoren aus dem Bereich Tierbeurteilung:

- Körperkondition

- Sauberkeit

- Unversehrtheit des Integuments

- Lahmheiten

Die Indikatoren aus dem Bereich Tierbeurteilung orientieren sich am KTBL-Leitfaden „Tierschutzindikatoren: Leitfaden für die Praxis – Rind“ (Brinkmann et al., 2020).

Vier Indikatoren aus dem Bereich Haltung und Management:

- Enthornungspraxis

- Wasserversorgung

- Weide/Auslauf

- Platzangebot im Stall

Hier werden unter anderem Zielwerte der DLG (Becker et al., 2015) und die Faustzahlen des KTBL einbezogen.

Zwei Indikatoren aus dem Bereich Gesundheit:

- Eutergesundheit

- Stoffwechselgesundheit

Diese Indikatoren stammen aus den Ergebnissen der regelmäßig stattfindenden Milchleistungsprüfung (MLP). Sie werden anhand der im Projekt „Q Check“ (DLQ 2020) festgelegten Kennzahlen in die Auswertung einbezogen.

Im Rahmen der Praxistests wurden Anpassungen am Tierwohl-Tool vorgenommen, um die Nutzungsfreundlichkeit und Aussagekraft weiter zu verbessern. So wurde beispielsweise der Indikator Körperkondition optimiert: Zuvor wurden die Kühe nur in die Kategorien normal konditioniert, zu fett oder zu mager eingestuft. Nun findet die Beurteilung anhand des Body Condition Scores (BCS) statt, der in Abhängigkeit des Laktationstags gesetzt wird, wodurch ein deutlich aussagekräftigeres Ergebnis erreicht wird.

Ersterfassung

Die Ersterfassung der Tierwohlsituation nimmt je nach Herdengröße etwa drei Stunden in Anspruch, wobei die meiste Zeit für die direkte Tierbeurteilung benötigt wird. Gleichbleibende Angaben zur Haltungsumgebung (Platzangebot, Anzahl der Fress- und Liegeplätze etc.) werden bei der Ersterfassung eingegeben und können dann für folgende Durchläufe übernommen werden, sodass der Aufwand hier gering bleibt. Die Daten zur Gesundheit stehen über die Auswertungen der MLP zur Verfügung und werden zukünftig automatisiert über eine Schnittstelle bereitgestellt.

Im Anschluss an die durchgeführten Praxistests sind die beteiligten Landwirtinnen und Landwirte auch um eine Einschätzung des Tierwohl-Tools gebeten worden: Die Resonanz war durchweg positiv. Sie halten die ausgewählten Indikatoren für aussagekräftig und gut eigenständig erfassbar – bei einem überschaubaren zeitlichen Aufwand. Insgesamt bewerten sie das Tool daher als sehr praxisgeeignet.

Ergebnisse

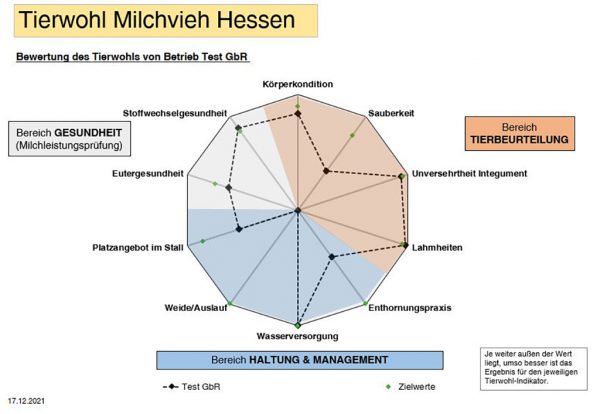

Anhand der dargestellten Indikatoren ist eine umfangreiche, objektive Beurteilung des Tierwohls möglich. Sie kann als Vergleichswert innerhalb des Betriebs oder zwischen verschiedenen Betrieben dienen und bietet Anknüpfungspunkte für Verbesserungen. Neben einer ausführlichen Tabelle werden die Ergebnisse auch in Form eines Netzdiagramms (s. Abbildung) ausgegeben. So kann einfach nachvollzogen werden, welche Tierwohlziele bereits erreicht werden und wo Verbesserungspotenzial besteht.

Die im Rahmen der 40 Praxistests erhobenen Daten und Ergebnisse können nicht nur auf einzelbetrieblicher Ebene genutzt werden, sie geben auch einen wertvollen Einblick in die Tierwohlsituation auf hessischen Milchviehbetrieben. Die Auswertung lässt keinen Zusammenhang zwischen der Herdengröße und der betrieblichen Tierwohlsituation erkennen. Die Ergebnisse deuten aber auf eine positive Beziehung zwischen Weidegang und Klauengesundheit hin, während mit dem Weidegang jedoch auch ein höheres Ketoserisiko verbunden sein kann. Verschmutzungen am Euter konnten als eine mögliche Ursache für Mastitisneuinfektionen in der Laktation identifiziert werden. Sie schlagen sich so auch in der Lebenstagsleistung nieder, für die die Eutergesundheit ein wesentlicher Baustein ist.

Ausblick

Aktuell wird auf Basis des bestehenden Excel-Tools eine nutzungsfreundliche App für Smartphones und Tablets entwickelt. Damit können Landwirtinnen und Landwirte zukünftig regelmäßig und einfach die vorgeschriebene betriebliche Eigenkontrolle selbst durchführen und dokumentieren. Eine integrierte Schnittstelle zu den Daten der Milchleistungsprüfung vereinfacht die Nutzung des Tierwohl-Tools zusätzlich, sodass die Erfassung noch schneller durchgeführt werden kann.

Links

Die aktuelle, voll funktionsfähige Excel-Anwendung steht zum Download unter

www.ifoel.de/publikationen-umweltplanung/#anwendungendownloads zur Verfügung.

Kurzes Video zum Tierwohl-Tool auf dem YouTube-Kanal des LLH:

www.youtube.com/watch?v=V24Lj0KFhTs