Biorohstoffnutzung

Reduzierung des Ressourcenverbrauchs und der CO2-Emissionen durch Verwendung von Naturbaustoffen

Das Bauwesen hat einen erheblichen Einfluss auf den Verbrauch von Ressourcen und die CO2-Emissionen.

Aus diesem Grund ist es wichtig, beim Bau von Gebäuden Kreislaufwirtschaft zu betreiben und Naturmaterialien in Form nachwachsender Rohstoffe zu nutzen, um den Ressourcenverbrauch und den CO2-Ausstoß zu reduzieren.

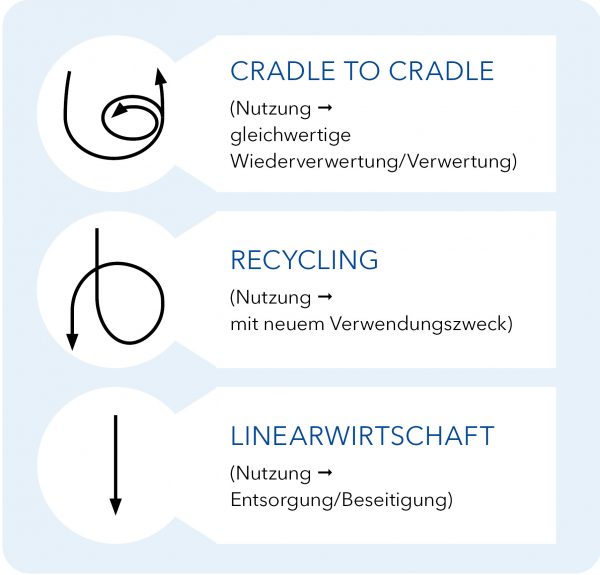

Doch was bedeutet die Kreislaufwirtschaft in der Baubranche und wie können Naturmaterialien dabei helfen, Ressourcen zu sparen? Wird ein Stoff nach dessen Nutzung wiederverwendet oder gleichwertig wiederverwertet, wird dies auch als „cradle to cradle“ (C2C) bzw. „von der Wiege zur Wiege“ bezeichnet (Abbildung 1). Holz, Naturfaser, Natursteine und Lehm erfüllen die Intention des C2C umfassend, solange sie nicht verunreinigt werden, etwa durch schädliche Beschichtungen (z.B. mit Holzschutzmitteln, Biozide, Polychlorierte Biphenyle (PCB)). Daher reduzieren Naturmaterialien, die oft wiederverwendet/verwertet werden können, den Ressourcenverbrauch, da keine neuen Materialien produziert werden müssen.

Abfallaufkommen in Deutschland

- Bau- und Abbruchabfälle beliefen sich im Jahr 2021 auf knapp 222 Mio. t.

- 3,8 % dieser Abfälle wurden als gefährliche Abfälle klassifiziert.

- 89 % der Bau- und Abbruchabfälle konnten einer stofflichen (88 %) oder thermischen (1 %) Verwertung zugeführt werden 1.

- Die Quote der zu beseitigenden Abfälle lag bei 11 %.

- Die Bau- und Abbruchabfälle machen 54 % des gesamten Abfallaufkommens in Deutschland aus [8].

Dies trifft jedoch nicht auf viele Baustoffe zu, die aus synthetischen Materialien hergestellt werden. Die Gründe dafür sind die Produktionsweise und die Zusammensetzung des verwendeten Materials. Festverbindungen aus verschiedenen Baumaterialien beeinträchtigen außerdem die Kreislauffähigkeit (gleichwertige Wiederverwendbarkeit) erheblich [1]. Verbundmaterialien lassen sich daher oft nur als Downcycling-Produkte weiterverwenden. Dies sind recycelte Werkstoffe mit niedrigerer Qualität [2]. Ist auch ein Recycling nicht möglich oder lohnt wirtschaftlich nicht, so werden diese Stoffe entweder der energetischen Verwertung (thermische Behandlung) zugeführt oder verfüllt/deponiert (Linearwirtschaft, Abbildung 1) [1], [3]. Eine Auflistung der Entsorgungswege von Gewerke spezifischen Bau- und Abbruchabfällen findet sich unter folgendem Link:

https://www.bfr-recycling.de/anhang_6.html#abfallarten [3].

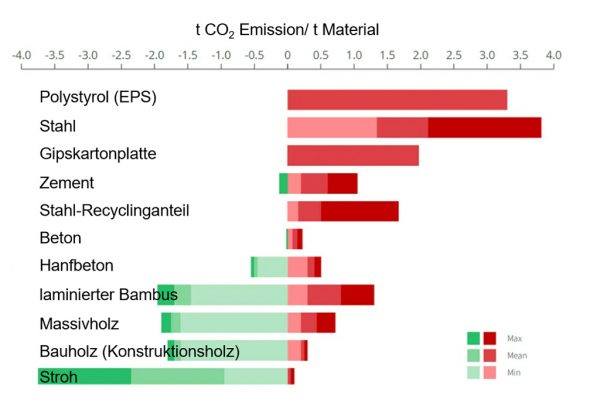

Welche Bedeutung haben die Naturmaterialien (nachwachsende Rohstoffe) für die Reduktion der CO2-Emissionen? Die wirtschaftliche Nutzungsdauer von Gebäuden wird mit 50 Jahren kalkuliert. Dies bedeutet, dass etwa alle 50 Jahre ein bestehendes Gebäude grundlegend saniert oder neu gebaut werden muss. Über diesen gesamten Lebenszyklus eines Baustoffes (Herstellung, Lagerung, Transport, der Bau selbst, Rückbau) entstehen (graue) Emissionen. Um diese zu reduzieren, besteht die Möglichkeit, die Gebäude selbst als CO2-Speicher zu nutzen, indem nachwachsende Rohstoffe verwendet werden. Diese haben den Kohlenstoff bereits zuvor durch Photosynthese gebunden. So ist es möglich, durch die Wahl der Baustoffe sofort Treibhausgas- (THG)- Emissionen zu vermeiden und gleichzeitig CO2 im Material selbst zu speichern (Abbildung 2). Eine Verlängerung des Lebenszyklus durch Wiederverwendung oder Verwertung ist allerdings von Bedeutung, da die Treibhausgase, wenn die Materialien sich stofflich zersetzen (Verrottung, Verbrennung), erneut freigesetzt werden [4].

Quelle: [5] aus [6]

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Schonung natürlicher Ressourcen und die Reduzierung der Treibhausgasemissionen durch folgende Maßnahmen vorangebracht werden können (siehe auch Leitfaden Nachhaltiges Bauen [7]):

- Verlängerung der Nutzungsdauer von Produkten, Baukonstruktionen und Gebäuden

- Einsatz wiederverwendbarer oder –verwertbarer Bauprodukte / Baustoffe

- gefahrlose Rückführung der Stoffe in den technischen oder, soweit sinnvoll, in den natürlichen Stoffkreislauf

- Senkung des Ressourcenbedarfs bei der Erstellung und dem Betrieb von Gebäuden

- Einsatz nachhaltig erzeugter nachwachsender Rohstoffe (auch unter dem Aspekt der Erhaltung der biologischen Vielfalt).

1 Aus der Tabelle des Statistischen Bundesamtes geht nicht hervor, wie sich die 88 % der stofflichen Verwertung der Bau- und Abbruchabfälle für die einzelnen Verwertungsformen (Wiederverwertung/Verwendung oder Recycling (upcycling/downcycling)) zusammensetzen.

Literaturverzeichnis

[1] Birnstengel B. et al., „Input in Abfallbehandlungsanlagen und Entsorgungswege 2017,“ 2020.

[2] Abel A.M. et al., „Downcycling,“ [Online]. Available: https://www.baunetzwissen.de/glossar/d/downcycling-1135243. [Zugriff am: 19.04.2024].

[3] Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB), „A-6 Bau- und Abbruchabfälle – Anfall, Klassifizierung und Entsorgung,“ [Online].

Available: https://www.bfr-recycling.de/anhang_6.html#abfallarten [Zugriff am: 19.04.2024].

[4] Schneider-Marin P., Harter H. und Vollmer M., „Baustoffe und Klimaschutz,“ 2021. [Online].

Available: https://www.wecobis.de/service/sonderthemen-info/baustoffe-klimaschutz-inhalt-einleitung-info/baustoffe-klimaschutz-gesamttext-info.html [Zugriff am: 16.04.2024].

[5] St. John J., „We already have the low-cost tools we need to cut the carbon hidden in buildings,“ vom 24.08.2021.

[6] Churkina G. et al., „Buildings as a global carbon sink,“ Nature Sustainability, 2020.

[7] Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI), „Leitfaden Nachhaltiges Bauen. Zukunftsfähiges Planen, Bauen und Betreiben von Gebäuden.,“ Berlin, 2019.

[8] Statistisches Bundesamt, „Abfallbilanz 2021,“ Wiesbaden, 2023.